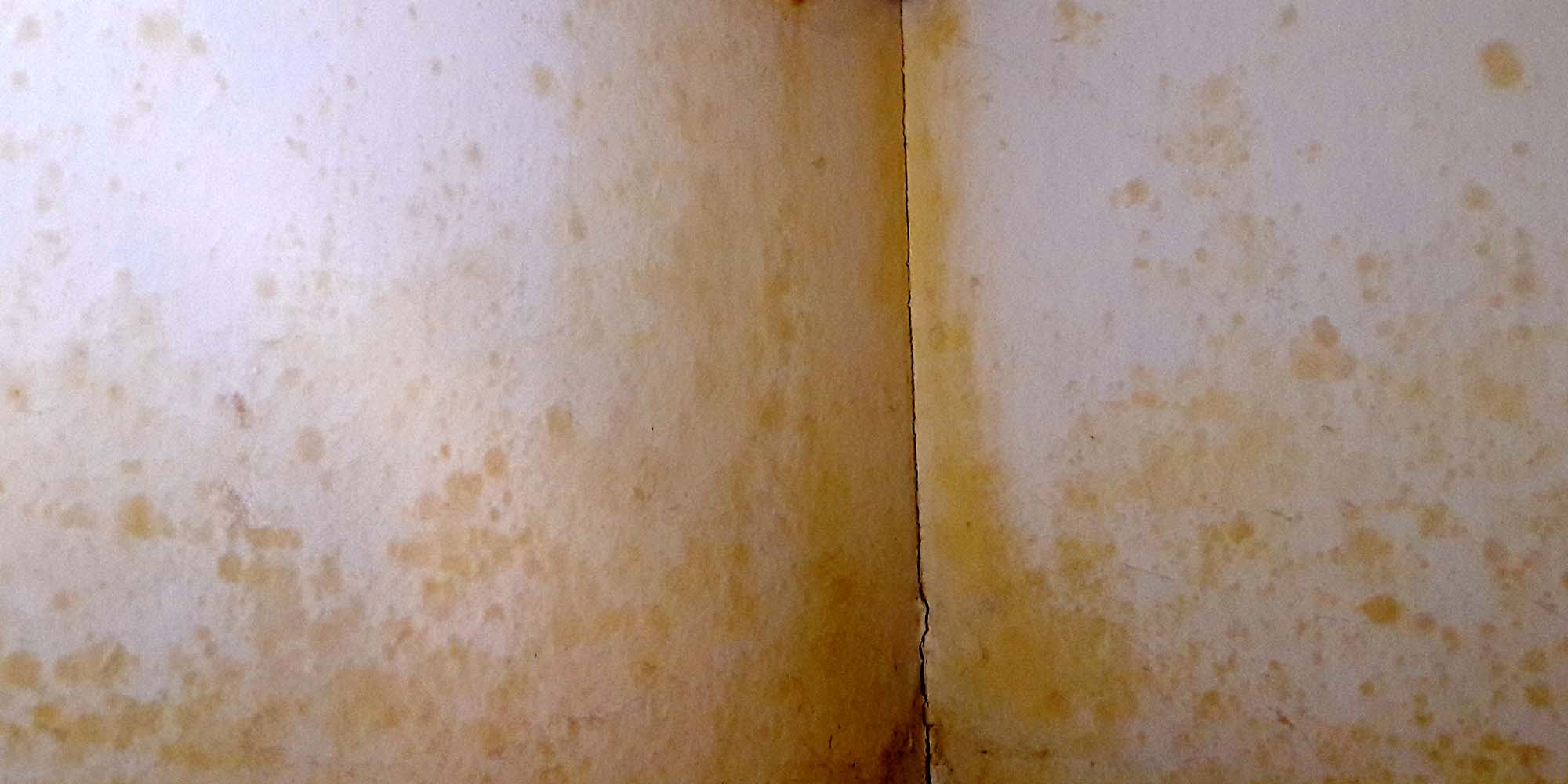

Energiesparen ist eine gute Sache, aber es droht Schimmelbefall

Die Energiekrise und ihre explodierenden Energiepreise belasten unsere Finanzen vielfältig. Doch die größte Kostenlawine überrollt die Haushalte in Form gestiegener Heizkosten. Daher liegt es auf der Hand, ganz besonders beim Heizen Energie zu sparen.

Doch Vorsicht! Sind bauphysikalische und biologische Zusammenhänge nicht bekannt, so kann das Sparen teuer werden. Unzureichendes Aufheizen der Räume oder des Warmwassers (Vorsicht Legionärskrankheit) kann zu Gesundheitsgefahren führen. Zu kühle Räume können nicht nur die Anfälligkeit für Infekte – insbesondere bei älteren Menschen und Menschen mit niedrigem Blutdruck – erhöhen, sondern auch Schimmelpilzwachstum fördern. Dieser wiederum kann zu ernsten Gesundheitsgefahren der Bewohner und zur Zerstörung der Bausubstanz führen.

„Plötzlich Schimmelbefall! Wie die Energiekrise Schimmel befördert und wie Sie diesen vermeiden“ weiterlesen