Zu den regelmäßigen Anfragen in der baubiologischen Praxis zählen Schallprobleme. Betroffene hören ein Fiepen, Pfeifen, Dröhnen, Zischen, Rauschen, Summen, Brummen oder Vibrieren und nehmen diese Geräusche als äußerst störend wahr. Die Ursache ist in der Regel unklar. Oft sind die Betroffenen verzweifelt, besonders wenn sie als einzige in der Familie oder Umgebung den Störschall wahrnehmen.

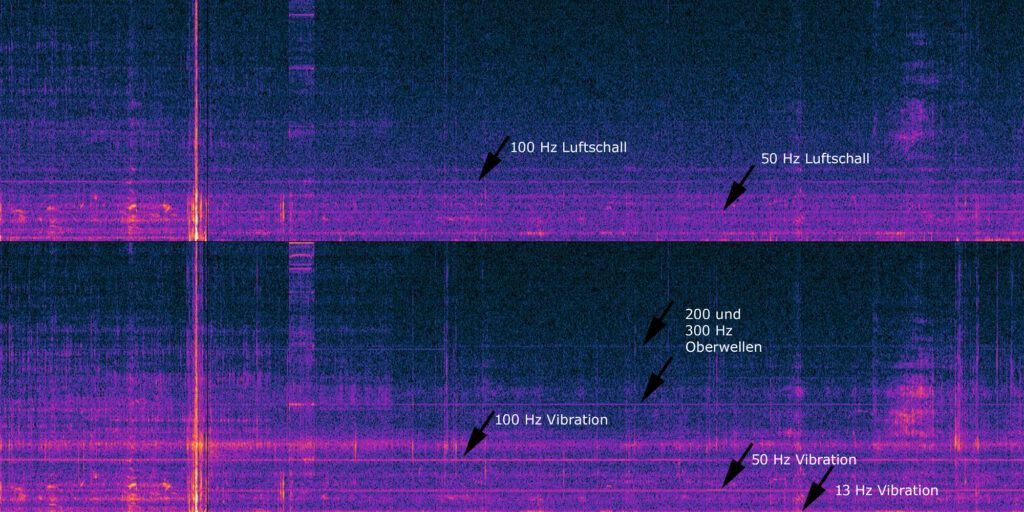

Mit der Schallanalyse Typ 0 oder 0+ kann die baubiologische Messtechnik Störgeräuschen, Brummtönen oder Vibrationen auf die Spur kommen und dies auch im Ultraschall- und im besonders kritischen Infraschallbereich.

Was ist Schall?

Physikalisch gesehen ist Schall eine Druckänderung in einem Medium. Der Schall breitet sich dabei von einer Quelle aus. Schall kann sich in allen Medien ausbreiten, z.B. in der Luft, in Flüssigkeiten, aber auch in fester Materie. Die Einheit Hertz [Hz] beschreibt die Anzahl der Druckänderungen pro Sekunde, die sogenannte Frequenz. Töne mit höherer Frequenz nehmen wir als höhere Töne wahr, niedrigere Frequenzen als tiefere Töne.

Hörschall, Infraschall und Ultraschall

Schall wird anhand seiner Frequenz klassifiziert. Da der Mensch Schall nur dann hört, wenn dessen Frequenz zwischen 16 Hz und 20.000 Hz ist, wird dieser Bereich als Hörschall bezeichnet. Schall unter 16 Hz, sogenannter Infraschall, ist für das menschliche Ohr nicht hörbar. Schall ab 20.000 Hz, der ebenfalls für Menschen nicht hörbar ist, nennt man Ultraschall.

Zudem ist das menschliche Ohr nicht für alle Frequenzen im Hörschallbereich gleich empfindlich. Die beste Wahrnehmung haben wir im Bereich von 1000 – 5000 Hz, darüber und darunter nimmt die Empfindlichkeit stark ab. Auch gibt es ganz individuelle Abweichungen, die von unterschiedlichen Faktoren abhängen.

„Brummtöne“: immer mehr Menschen sind betroffen

Insbesondere die Wahrnehmung von Brummtönen oder Dröhnen betrifft zunehmend mehr Menschen. Hierbei kann es sich um tieffrequente Schallereignisse aus dem Infraschallbereich handeln, die von sensiblen Menschen durchaus wahrgenommen werden können. Oft werden die Töne nachts am Schlafplatz gehört und werden daher als besonders belastend empfunden.

Typische Quellen von Infraschall können z.B. Wärmepumpen, Kühlgeräte, Lüftungsanlagen, Industriemaschinen oder Windräder sein. Besonders problematisch kann hierbei sein, dass Infraschall in der Lage ist, sich über weite Distanzen hinweg auszubreiten und selbst Mauern und Fenster zu durchdringen.

Die kundenorientierte Schallanalyse für Ihr Störschallproblem

Gerade wenn Schall außerhalb des Hörschallbereiches zu Problemen führt oder bereits niedrige Schalldruckpegel die Beschwerden verursachen, helfen konventionelle Schallmessungen nicht weiter.

Um hier unsere Kunden zu unterstützen und diese Lücke zu schließen, wurde von Roman Schilling zusammen mit Baubiologen und Ingenieuren eine besondere Analysemethode entwickelt: die kundenorientierte baubiologische Schallanalyse. Mit dieser Methode und einem dafür qualifizierten Baubiologen kann die Suche nach der Ursache und Quelle des Störschalls sinnvoll begleitet werden. Es handelt sich hierbei um eine schrittweise an die Aufgabenstellung angepasste Analytik.

Hierzu biete ich Betroffenen die Basis-Schallanalyse Typ 0 oder Typ 0+ an. Diese umfasst eine mehrphasige Ist-Analyse der Schallsituation bei Ihnen zu Hause.

Was kann die Schallanalyse Typ 0 leisten?

Je nach Situation lassen sich mit dieser Basis-Analyse folgende Fragen klären:

- Ist der Störschall, den ich höre, messtechnisch nachweisbar?

- Befindet sich die Quelle in meinen eigenen vier Wänden oder ist sie außerhalb zu verorten?

- Ist es möglich, die Ursache des Störschalls zu finden? Wie kann hierbei vorgegangen werden?

Vorgehensweise

Nach einer Anamnese bei Ihnen vor Ort sowie der Durchführung einiger Basismessungen wird nach einem definierten Protokoll eine etwa 20-minütige Aufnahme mit einem hochsensiblen Aufnahmegerät durchgeführt. Hierbei handelt es sich um speziell entwickelte Messapparaturen mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit, insbesondere im Infraschallbereich.

Die Schallaufnahme wird im Anschluss mit einer Software analysiert und evaluiert und die Ergebnisse mit Ihrer Wahrnehmung abgeglichen. Gemeinsam sprechen wir über mögliche weiterführenden Maßnahmen und Lösungen für Ihr Störschallproblem.

Schallprobleme verstehen

So hören wir Schall

Verständlich wird das am Beispiel einer Trommel: Schlägt man auf ihre Oberfläche, verformt sich diese, was zu einer Druckänderung der Luft führt. Da der ganze Raum mit Luft gefüllt ist, setzt sich diese Druckänderung fort. Und so entsteht – ausgehend von der Trommel – eine Schallwelle. Diese erreicht nun einen Schallempfänger, zum Beispiel ein Ohr.

Im Außenohr werden die Luftschallwellen gesammelt und konzentriert. Sie regen das Trommelfell zu Schwingungen an. Diese Bewegungen werden im Mittelohr auf die drei Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel übertragen und ans Innenohr weitergegeben. Bei diesen Vorgängen wird der Schalldruck verstärkt – um das 22-fache!

Die Schallwellen werden von der Hörschnecke aufgenommen. Sie ist mit Flüssigkeit gefüllt und mit feinen Flimmerhärchen ausgekleidet. Diese wiederum wandeln die eintreffenden Schwingungen in Nervensignale um und leiten sie an das Gehirn weiter.

Das Gehirn bewertet

Erst im Gehirn werden die Nervensignale bewertet und mit anderen Eindrücken und Erfahrungen verknüpft. Und hier entscheidet sich, wie die Signale wahrgenommen werden: ob als Sprache oder Musik, ob als angenehme Töne oder als unangenehmer Lärm.

Wann wird Schall zu Lärm?

Schall wird dann als Lärm bezeichnet, wenn er störend, belastend oder gesundheitsschädigend wirkt. Begrifflich leitet sich „Lärm“ übrigens vom italienischen „all’arme“ ab, was „zu den Waffen“ bedeutet und eng verwandt ist mit „Alarm“.

Ob nun ein Schallereignis als Lärm wahrgenommen wird, hängt einerseits von objektiv physikalisch messbaren Ergebnissen ab, wie dem Schalldruckpegel, der Tonhöhe oder der Ton- und Impulshaltigkeit. Andererseits sind aber auch sehr individuelle, subjektive Faktoren von Bedeutung: Der einzelne Mensch entscheidet aus seiner aktuellen Lebenssituation heraus, was Lärm ist. Und dies kann von vielen Faktoren abhängen:

- der Tätigkeit: Wer schlafen oder sich konzentrieren möchte, ist deutlich sensibler.

- der Befindlichkeit: An guten Tagen stört dasselbe Geräusch weniger, als an schlechten. Auch akute oder chronische Krankheiten können die Empfindlichkeit erhöhen.

- der Feinfühligkeit: Bestimmte Menschen reagieren besonders sensibel auf Störeinflüsse.

- der sozialen oder kulturellen Bewertung: Das Schreien der eigenen Kinder stört weniger. Gläubige Menschen empfinden das Läuten von Kirchenglocken selten als unangenehm.

- der persönlichen Bewertung: Ist Ihnen ein Geräusch unangenehm, so stört es schon bei geringer Lautstärke. Bei subjektiv angenehmen Geräuschen werden höhere Lautstärken akzeptiert.

Die Auswirkungen von Lärm

Die Auswirkungen von Lärm können vielfältig sein. Neben der bewussten Schallwahrnehmung kann Schall auch unbewusst auf Körper und Psyche wirken. Typische Symptome sind:

- Schlafstörungen

- Konzentrationsstörungen

- Kommunikationsstörungen

- Veränderung des Herz- und Kreislaufsystems

- Angst

Sowohl die Ursachen als auch die Auswirkungen individueller Schallprobleme können vielfältig sein. Gehören auch Sie zu den von Störschall oder seinen typischen Symptomen betroffenen Menschen? Wünschen Sie weitere Informationen oder ein individuelles Angebot?

baubiologische Messtechnik . kompetente Beratung . individuelle Lösungen